ELECTIONS

![]()

L'élection désigne à la fois le processus, l'action et le résultat du fait de choisir et désigner une personne ou une option par l'intermédiaire d'un vote .En latin le verbe « eligere » signifie « choisir ».

Enjeu de l'élection

Chaque fois que les choix offerts à un collectif de personnes reflètent une pluralité -sauf à admettre une préséance en vertu de la pensée unique ou de la loi du plus fort- la nécessité de trancher entre plusieurs options différentes voire divergentes pose la question des modalités de décision. Question préalable de la « compétence » et/ou de la « représentativité » Face à une pluralité de choix possibles, deux questions surgissent :

-

qui est « compétent » pour participer à la décision ?

-

compétence découlant d'un droit général et imprescriptible

-

compétence d'attribution

-

compétence de délégation

-

incompétence (à raison de la personne, en application d'un règlement ou d'un usage )

-

quel « poids » accorder à chacun des décideurs reconnus compétents ?

-

un homme, une voix

-

nombre de voix déterminé par un critère

-

Tantièmes détenus

-

Nombre d'actions détenues

-

Double vote prévu par les statuts, Ancienneté

-

Statut patrimonial, professionnel, familial ou social

Lieux et domaines d'application

Ce mode de désignation est répandu dans nombre d'organisations de toutes tailles pour la désignation des responsables :

-

Politiques: municipalité, collectivités locales, Parlement, Chef de l'État (par exemple, élection présidentielle), partis politiques,

-

Associations : Assemblées associatives, Assemblées de copropriété

-

Entreprises : conseil d'administration, Assemblées d'actionnaires, représentants du personnel,

-

Syndicats et action syndicale, élections professionnelles

-

Groupes de travail et groupes informels

-

Églises : conclave réuni pour la désignation du pape, chapitre pour désigner l'abbé...etc.

Expression des choix potentiels

-

expression des options possibles

-

expression des candidatures possibles

Mode d'élection

Modalités d'expression du suffrage

-

par tirage au sort

-

par acclamation

-

à main levée

-

par consensus

-

à bulletin secret

-

par procuration

Modalités de détermination du résultat

-

définition des majorités applicables

-

Voix prépondérante du président

Il est souvent prévu qu'en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante : Son vote est réputé faire basculer la décision sur l'Impact et signification de l'abstention .

VOTE

VOTEZ C'EST FAIRE UN DEVOIR CIVIQUE

Le vote est une méthode de prise de décision utilisée par une personne, un groupe de personnes ou une institution, généralement après une phase de discussion ou un débat.Le vote fait partie d'un processus qui prend le nom de scrutin ou d'élection.

L'importance que revêt l'acte de voter dans un système démocratique justifie que de nombreux théoriciens se soient penchés sur les systèmes de vote. À ce jour encore, plusieurs systèmes de vote sont en vigueur suscitant de nombreuses polémiques initiées par leur défenseurs.

Mode d'expression

Les électeurs - membres d'un groupe, d'une assemblée, d'une institution ou les citoyens d'un pays démocratique - peuvent être appelés à se prononcer selon différentes procédures de vote. Les suffrages exprimés par les votants sont classifiés selon les règles électorales du scrutin concerné.

Vote à bulletin secret

Le vote à bulletin secret, aussi appelé scrutin secret, consiste à donner son avis sur plusieurs propositions, de manière anonyme. Généralement, les bulletins sont mis dans une urne et ne seront dépouillés qu'après la clôture du scrutin. Afin d’éviter toute fraudes, les urnes sont souvent transparents et le dépouillement se fait devant témoins. Le vote électronique ne permet pas donner la même visibilité sur le déroulement de l’élection et laisse planer le doute sur sa régularité.

L'anonymat est garanti par le fait de passer, seul, dans l'isoloir, et par le fait que le bulletin en étant à l'intérieur d'une enveloppe est à l'abri des regards. Cette méthode permet de limiter les pressions sur le choix des votants.

L'enveloppe est ensuite insérée dans l'urne en présence publique, ce qui permet de s'assurer que l'électeur n'insère qu'une seule enveloppe.

Le bulletin peut être déjà prérempli sans qu'aucune modification ne soit possible (c'est le cas de nombreuses élections en France), ou bien le bulletin peut être modifié ou rempli par l'électeur, lui donnant ainsi plus de liberté de choix (voir système de vote). Cependant, dans tous les cas, le vote peut être blanc, mais selon les pays et les scrutins, cette forme d'expression entre ou non en compte dans le résultat du dépouillement.

Vote à main levée

Le vote à main levée consiste à lever sa main pour donner son avis entre plusieurs propositions. Il permet une prise de décision rapide, car le dépouillement est quasi immédiat. Mais cela oblige à ce que tous les votants soient présents en même temps. C’est pour cette raison que ce type de vote est généralement utilisé par les élus lorsqu’ils sont réunis (Conseil municipal, Parlement, la plupart des organisations internationales).

Le vote à main levée est toujours pratiqué dans deux cantons suisses, Glaris et le demi-canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, par les assemblées primaires des citoyens réunis en Landsgemeinde, symboles d’une démocratie séculaire. C’est l’augmentation du nombre des citoyens, et l’introduction du suffrage féminin qui entraîne le remplacement progressif de ces assemblées par des suffrages traditionnels à bulletin secret dans des bureaux de vote. Ainsi le demi-canton d’Obwald l’a aboli en 1999.

Vote public

Le vote public, aussi appelé vote à l'appel nominal, consiste à appeler tour à tour chacun des membres d'une assemblée à exprimer son vote publiquement. Celui-ci est alors consigné dans le registre des délibérations et il est ensuite possible de publier le vote de chacun des participants au scrutin.

Le règlement d'une assemblée autorise généralement ses membres à demander le vote à bulletin secret, plutôt que le vote à main levée, par contre ce même règlement peut donner la prééminence à une demande de vote à l'appel nominal. C'est souvent le cas dans une assemblée législative où les membres, étant des représentants du peuple, peuvent être contraints à la publicité de leur opinion.

Vote par correspondance

Couramment pratiqué en Allemagne et en Suisse où dans certains cantons plus de la moitié des suffrages sont exprimés de cette manière, il consiste à envoyer à l'avance son bulletin de vote par voie postale; un numéro d'identification permet de garantir qu'une personne ne vote qu'une fois, tout en maintenant le secret du vote. On craint parfois que ce procédé ne garantisse pas le secret de l'isoloir. En effet, bien que le dépouillement des enveloppes de vote ait lieu en deux temps (ouverture de l'enveloppe contenant la carte d'identification de l'électeur par l'administration communale, puis à la clôture du scrutin, ouverture des enveloppes fermées contenant les bulletins de vote par le bureau électoral), on ne peut garantir le secret du vote effectué à domicile.

Vote par procuration

Le vote par procuration permet au mandant de désigner un mandataire qui ira voter à sa place. Le déroulement du vote est par ailleurs identique. Très simplifiée au TOGO et ne nécessite que la présentation d'une pièce d'identité, cette démarche s'effectue devant un Officier de Police Judiciaire préalablement désigné un tribunal d'instance et affecté dans un commissariat de Police ou une brigade de Gendarmerie. Cette forme de vote a été largement utilisée lors de certaines élections au TOGO et suscite des doutes pour son effectivité sans FRAUDE. L'engouement étant tel que les commissariats étaient quelquefois en rupture de stock de formulaires. Cette forme de vote repose sur la confiance entre le mandant et le mandataire. Le mandant ne peut en effet pas confier une enveloppe cachetée avec son suffrage sous peine de nullité.

Au TOGO il n'est légalement possible d'être le mandataire que d'un seul électeur (sauf cas particulier de mandant à l'étranger).Mais sur ce point le Togo reste en retard dans le VOTE DES TOGOLAIS A L’ETRANGER.

Vote de remplacement Le vote de remplacement permet à ceux qui votent pour des candidats ou des listes n’ayant pas d’élus faute d’avoir atteint le quorum de prévoir le report de leur voix sur un autre candidat. Cette mesure favorise la diversité d’expression politique, et d’aller à l’encontre du vote utile.

Vote électronique (France)

Le vote électronique est un système de vote automatisé, notamment des scrutins, à l'aide de systèmes informatiques. Ce terme générique relève en vérité de plusieurs situations concrètes. Par exemple, il peut correspondre à l'informatisation du processus de vote permettant de voter à distance, c’est-à-dire de voter de chez soi, ou de n'importe où dans le monde et ainsi éviter de se déplacer dans des bureaux de vote.

En France, utilisé à l'Assemblée nationale, il a donné lieu par le passé à certains abus, comme l'usage de clés multiples (parfois plus de dix par des députés remplaçant des collègues absents). La Constitution de la Ve République n'en autorise que deux ; le système de clés actuel ne permet pas de vérifier l'observation de cette règle pour le moment. Vote par Internet

Le vote par Internet (ou vote en ligne) est parfois pratiqué. Son principal inconvénient pour le moment est l'absence d'isoloir (rien ne garantit que le citoyen soit seul devant l'ordinateur au moment où il vote, ni ne permet de le vérifier). D'autres conditions à remplir sont :

-

le secret absolu du vote ;

-

la possibilité pour le votant et lui seul de vérifier que son vote a bien été pris en compte dans le sens indiqué ;

-

l'absence de pression de la part de l'environnement sur le votant.

Différentes études ou expériences ont été conduites :

-

en Suisse le vote par Internet existe pour certains scrutins locaux, et sur quelques communes-test ;

-

en Allemagne, selon une étude allemande (sondage de 2 000 électeurs), la possibilité de voter via Internet aurait augmenté le taux de participation aux législatives de septembre 2009 de 6 points;

-

aux USA l'utilisation du vote par Internet a été écarté suite à une analyse serieuse ;

-

selon un rapport de 2006 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, plusieurs pays auraient abandonné le vote par Internet à cause de risques non maitrisables

Le dépouillement : peut s'effectuer :

-

à la main. Il nécessite alors la présence de scrutateurs pour vérifier l'honnêteté des comptages, mais ce système ne peut s'envisager que pour des modes d'expressions simples ;

-

par ordinateur. Il nécessite dans ce cas le contrôle des sources du programme informatique de dépouillement et du compilateur utilisé pour transformer ces sources en exécutable. Si le contrôle utilise une signature électronique, le logiciel de gestion de cette signature doit subir les mêmes contrôles que le programme informatique utilisé pour le dépouillement. Il permet des modes d'expression plus sophistiqués.

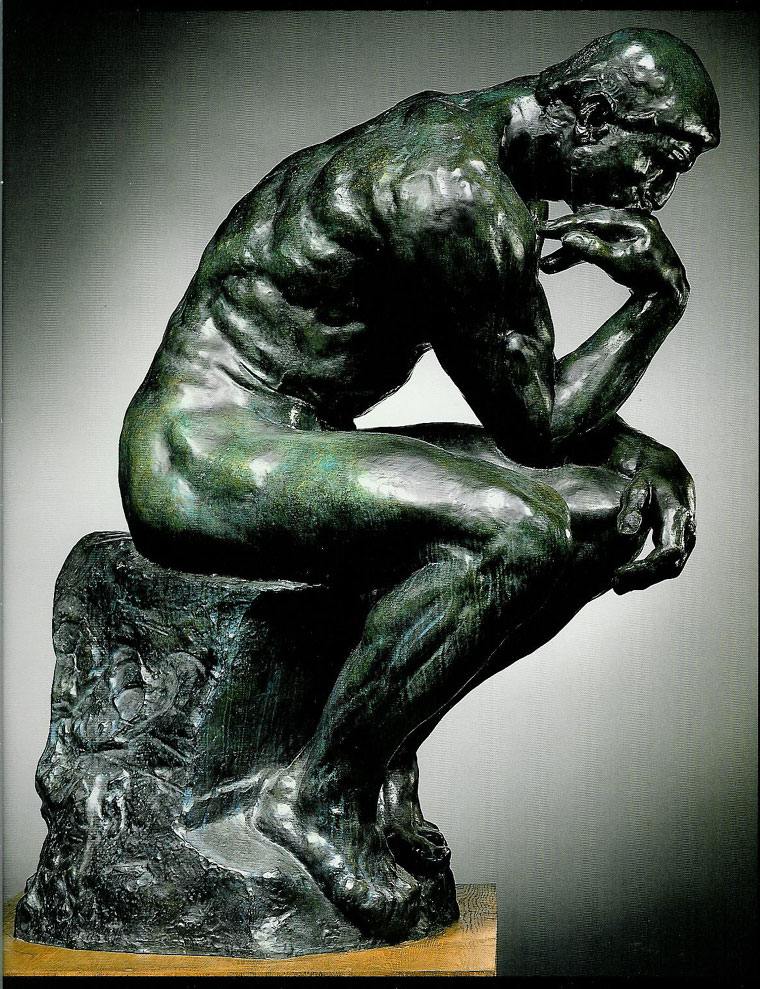

REVENDICATION: DESOBEISSANCE CIVIQUE

"LES TENANTS DU POUVOIR DOIVENT SE PREPARER A IMPRIMER LA VERITE DANS LEURS FACONS DE FAIRE. CAR D'UNE REVENDICATION PACIFIQUE LE PEUPLE PEUT GLISSER VERS D'AUTRES FORMES DE REVENDICATIONS ET C'EST DOMMAGE POUR LE PAYS"

Action de réclamer QUELQUE CHOSE que l'on considère comme due. Cette chose. demande, réclamation

adjuration, appel, conjuration, demande, démarche, desiderata, désir, doléance, exigence, imploration, instance, interpellation, interrogation, pétition, placet, plainte, prétention, prière, protestation, quérulence, question, quête, réclamation, recours, récrimination, requête, sollicitation, sommation, souhait, supplique, vœu, volonté

Définition de revendication ; Etymologie : du latin vindicare, revendiquer, réclamer, s'attribuer, s'arroger, chercher à recouvrer.

Une revendication est l'action de revendiquer, de réclamer ce que l'on considère comme étant un droit.

Le terme revendication, en matières politique, sociale, syndicale, désigne aussi ce que l'on revendique.

Pour un syndicat, une revendication prend la forme d'un texte ou d'une convention qui est proposée à l'employeur et qui fera éventuellement l'objet de négociation.

Synonyme : demande, desiderata, exigence, prétention, réclamation.

Désobéissance civile

La désobéissance civile est le refus de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé inique par ceux qui le contestent. Le terme fut créé par l'américain Henry David Thoreau dans son essai Résistance au gouvernement civil, publié en 1849, à la suite de son refus de payer une taxe destinée à financer la guerre contre le Mexique.

En Europe, même si le recours au concept de désobéissance civile a tardé à être formulé, l'idée de la résistance à une loi inique ou injuste a existé bien avant le XIXe siècle. Aujourd'hui, le concept s'est étendu à de nombreuses personnes exerçant des actions cherchant notamment à être relayées médiatiquement des altermondialistes ou celles des mouvements anti-pub; certains ne voient dans ces actions que la dégradation de biens, d'autres y voyant un acte salutaire de désobéissance civile, visant à faire modifier la politique des autorités.

Définition de la désobéissance civile

Il n'y a pas d'unanimité sur la définition de la désobéissance civile. John Rawls et J. Habermas ont chacun une définition de la désobéissance civile.

Selon Rawls : « La désobéissance civile peut être définie comme un acte public, non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. En agissant ainsi, on s'adresse au sens de la justice de la majorité de la communauté et on déclare que, selon une opinion mûrement réfléchie, les principes de coopération sociale entre des êtres libres et égaux ne sont pas actuellement respectés.»

Pour Habermas : « La désobéissance civile inclut des actes illégaux, généralement dus à leurs auteurs collectifs, définis à la fois par leur caractère public et symbolique et par le fait d'avoir des principes, actes qui comportent en premier lieu des moyens de protestation non violents et qui appellent à la capacité de raisonner et au sens de la justice du peuple. » Six éléments sont donc caractéristiques d'un acte de désobéissance civile :

Une infraction consciente et intentionnelle

L'acte de désobéissance doit être une infraction consciente et intentionnelle, et il doit ainsi violer une règle de droit positif. Si l'infraction porte sur la norme contestée directement, on parle de désobéissance directe ; ce fut, par exemple, le cas des campagnes de désobéissance civile lancées par Martin Luther King qui visaient à faire occuper par les noirs les espaces légalement réservés aux blancs. Mais la norme violée peut ne pas être celle contestée, on parle alors de désobéissance civile indirecte, c'est le cas par exemple des sit-in, qui ne visent pas à contester le code de la route. Bien qu'il ne soit pas possible de constater l'existence d'une infraction a priori (c'est le juge qui détermine l'existence d'une infraction), on considère qu'un acte est constitutif d'un acte de désobéissance civile lorsque ses auteurs prennent le risque de commettre un acte qui est, aux yeux de l'opinion publique et à ceux des autorités, généralement tenu comme une infraction. Touchant cette question, il est intéressant de rappeler l'expérience réalisée par Stanley Milgram où le sujet de l'expérience consiste à mesurer la proportion des individus capables de démarrer un tel acte de désobéissance malgré la pression sociale ou administrative.

Un acte public

L'acte de désobéissance se traduit par une attitude publique, ce qui le différencie de la désobéissance criminelle - cette dernière, ne prospérant que dans la clandestinité (parfois, avec une revendication). Dans la désobéissance civile, la publicité vise à écarter tout soupçon sur "la moralité de l'acte", à lui conférer, en outre, une valeur symbolique ainsi que la plus grande audience possible afin que l'acte ait le plus grand retentissement pour modifier le "sentiment" ou "la conviction" de l'opinion publique. L'acte vise ainsi la plus grande médiatisation possible et peut rentrer dans une stratégie de provocation et d'agitprop. Certains auteurs vont au-delà. Fidèle à la ligne de Gandhi, ils voient dans la publicité une exigence qui veut que l'on communique à l'avance aux autorités compétentes les actions futures de désobéissance.

Un mouvement à vocation collective L'acte de désobéissance s'inscrit par principe dans un mouvement collectif. Elle est l'acte d'un groupe qui se présente comme une minorité agissante, et se traduit par l'action concertée de celle-ci, ainsi Hannah Arendt relève que « loin de procéder de la philosophie subjective de quelques individus excentriques la désobéissance civile résulte de la coopération délibérée des membres du groupe tirant précisément leur force de leur capacité d'œuvrer en commun. » La désobéissance est donc par nature une action collective. Cependant, rien n'empêche que le sursaut moral d'un individu ne finisse par mobiliser un courant plus large qui pourra alors être qualifié de désobéissance civile.

Une action pacifique

Le désobéissant use généralement de moyens pacifiques. La désobéissance civile vise à appeler aux débats publics et, pour ce faire, elle en appelle à "la conscience endormie" de la majorité plutôt qu'à l'action violente. C'est un des traits qui la distingue de la révolution, qui pour arriver à ses fins peut, potentiellement, en appeler à la force. En outre l'opposition à la loi qui est inhérente à la désobéissance civile se fait dans une paradoxale fidélité à une loi considérée supérieure, il n'y a donc pas de violence dans l'esprit de la désobéissance civile. Celle-ci étant plutôt le fait de l'État, le seul qui dispose d'une « violence légitime » selon Max Weber, cette violence pouvant être physique mais aussi "symbolique" c'est-à-dire psychique, voire souvent économique.

Un but : la modification de la règle

Selon ses promoteurs, la désobéissance civile poursuit des fins novatrices. Elle vise "l'abrogation" ou tout au moins la modification de la norme contestée.

Des principes supérieurs

La désobéissance civile fait appel à des « principes supérieurs » à l'acte contesté. C'est sans doute le trait le plus important de la désobéissance civile puisque c'est lui qui lui donne "une certaine légitimité". Ces principes considérés supérieurs peuvent être religieux : ainsi, des membres du clergé ont souvent été des participants ou des dirigeants dans des actions de désobéissance civile. Aux États-Unis par exemple, les frères Berrigan sont des prêtres qui ont été arrêtés des douzaines de fois pour des actes de désobéissance civile dans des protestations anti-guerre. Les principes supérieurs invoqués peuvent également être "constitutionnels" ou "supra constitutionnels". Ainsi des écrivains et cinéastes français, dans leur texte appelant à la désobéissance civile en 1997 contre un projet de loi de Jean-Louis Debré, qui obligeait notamment toute personne hébergeant un étranger en visite privée en France à déclarer à la mairie son départ, faisaient référence aux libertés publiques et au respect de la personne humaine. En faisant cet appel, les désobéissants révèlent qu'il existe selon eux une possibilité d'être entendu par les gouvernants. Ce fut d'ailleurs le cas contre ce projet de loi Debré, car, à la suite du débat qui eut lieu, et devant la mobilisation de l'opinion publique, le gouvernement de l'époque n'eut d'autre choix que de renoncer au projet.

Selon ses promoteurs, la désobéissance civile, loin donc d'affaiblir les institutions, pourrait au contraire les renforcer en provoquant une compréhension plus claire de leurs idéaux fondateurs et en faisant participer davantage l'opinion publique au processus normatif.

La légitimité de la désobéissance civile : le cas français

C'est en la rapportant à la "sphère juridique" et non seulement à "sa dimension morale", pourtant généralement bien acceptée, que la justification de la désobéissance civile présente le plus d'intérêt. Mais c'est aussi là qu'elle est la plus controversée. Y a-t-il un droit à la désobéissance civile ? La désobéissance civile peut être considérée comme une garantie non juridictionnelle des libertés publiques, garantie exercée par les gouvernés eux-mêmes. Elle n'est pas explicitement reconnue juridiquement dans la hiérarchie des normes françaises. Toutefois l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que :

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » La constitution « montagnarde » de 1793 ira même jusqu'à mettre en place dans ses articles 33, 34 et 35 un véritable droit à l'insurrection : Article 35 « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Le Préambule de la Constitution de 1958 est très court mais celui-ci renvoie à deux textes fondamentaux dans notre histoire juridique : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le préambule de la Constitution de 1946. La valeur de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 fut pendant longtemps discutée, s'agit-il d'une simple déclaration d'intention ou d'une norme du droit positif ? Les deux thèses s'affrontaient au sujet de la valeur juridique de ce préambule et des textes auxquels il renvoie. L'une soutenait qu'elle ne pouvait être que "morale et philosophique" (un guide facultatif pour l'État), tandis que l'autre défendait son caractère normatif et juridique (une obligation de valeur constitutionnelle). Le Conseil constitutionnel français trancha la question dans sa décision du 16 juillet 1971, relative à la liberté d'association : il s'agit bien d'un texte normatif de la plus haute valeur. Par la suite dans la décision du Conseil constitutionnel du 27 décembre 1974 relative à la loi de finances pour 1974, le Conseil constitutionnel s'est référé pour la première fois à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Puis par une décision du 16 janvier 1982 sur la loi de nationalisation, le Conseil constitutionnel a indirectement reconnu une valeur constitutionnelle à la résistance à l'oppression : en effet il a réaffirmé la valeur constitutionnelle du droit de propriété en soulignant que la Déclaration de 1789 l'avait « mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression ». Il faut ici se demander quels sont les liens entre la résistance à l'oppression et la désobéissance civile. La résistance à l'oppression va très loin, le texte cité en fait un droit, mais aussi « le plus sacré des devoirs », ce qui implique qu'il ne s'agit pas seulement d'un moyen d'action mais d'un but en soi, et que celui qui l'invoque doit agir "immédiatement et très fort". Cela excède la désobéissance civile, qui reste un mode d'action parmi d'autres, comme la manifestation, le recours au "procès exemplaire", la lutte armée, etc.

Cependant l'affirmation de ce droit reste quelque peu théorique et n'est pas directement utilisée par les magistrats lors de jugement de personne ayant commis un acte de désobéissance. Une autre norme du droit français interprétée a contrario (article 433-6 du code pénal) accorde une certaine protection aux personnes faisant des actes de rébellion à l'égard de fonctionnaires publics qui agiraient sans titre (par exemple dans le cas d'une perquisition sans autorisation du Juge des Libertés et de la Détention). D'autre part, lorsqu'un fonctionnaire reçoit un ordre manifestement illégal, il lui appartient d'y opposer un refus d'obéissance (article 122-4 du code pénal).

La résistance à l'oppression se situe donc entre l'affirmation d'un droit de résistance à l'oppression quelque peu théorique et la reconnaissance d'un droit à la désobéissance très limité. La question de la légalité de la désobéissance civile n'est donc pas clairement affirmée, celle-ci est, en principe, illégale mais ce principe n'empêche pas certaines manifestations de "tolérance administrative" ou de "clémence judiciaire" (le juge dispose de nombreux moyens de droit pour acquitter le prévenu ou modérer la peine : état de nécessité, légitime défense, erreur de droit, circonstances atténuantes, interprétation restrictive de la règle de droit, etc.)

Le problème de la légalité de la désobéissance civile vient du fait que malgré une transgression volontaire de la règle de droit, celle-ci s'effectue paradoxalement dans une fidélité au reste du dispositif légal (y compris, par exemple, à la sanction prévue par la loi contestée), ainsi qu'à une "loi supérieure". La désobéissance civile peut donc s'analyser comme un « délit politique » et dès lors, le désobéissant civil bénéficiera du régime de protection qui peut être mis en place pour ce type de délit.

La critique à l'encontre de la désobéissance civile

Conclusion de "Les lettres du Mahatma Gandhi à Adolf Hitler" par Dr. Koenraad Elst : "Il n’est pas certain que cela aurait marché, mais le gandhisme n’est pas synonyme d’efficacité. Les méthodes de Gandhi réussirent à dissuader les Britanniques de s’accrocher à l’Inde, pas à dissuader la Ligue Musulmane de partitionner l’Inde. Sous cet angle, c’est simplement une question sans réponse, une expérience non-tentée, de savoir si l’approche gandhienne aurait pu réussir à empêcher la Seconde Guerre Mondiale. Par contre, il ne peut pas y avoir deux opinions quant à savoir si cette approche de la dissuasion non-violente aurait été gandhienne. Le Mahatma n’aurait pas été le Mahatma s’il avait préféré une autre méthode. Notre jugement concernant ses lettres à Hitler doit être le même que notre jugement du gandhisme lui-même : soit les deux représentaient une alternative éthique élevée aux méthodes plus habituelles de la politique de puissance, soit les deux étaient erronés et ridicules."

Les points critiquables dans la désobéissance civile :

-

Cela ne veut être que de la communication : ce n'est que de la communication. La portée est cependant muselée par :

-

Les médias qui choisiront ou non de relayer l'événement et avec le message qui n’ira pas nécessairement dans le sens que le voudraient les activistes.

-

Les médias qui détruiront ou non l'image que l'on voudrait transmettre ou sinon, amoindriront ou ridiculiseront l'impact du dit acte de désobéissance civile.

-

La société et les idées déjà présentes chez la population (aliénation mentale, sociale, économique) insérées par le tissu social, et surtout par l’influence notable des médias au profit des idéologies (économique et politique, non démocratique) qui les dépassent.

-

Certains disent que l'action de Gandhi a fonctionné parce qu'il avait une image importante dans la société, une image quasi religieuse dans la société indienne qui serait très mystique, croyante, religieuse (la religion est une forme d'idéologie). D'autres estiment que la société indienne n'est pas plus religieuse qu'une autre et que les leaders charismatiques sont plutôt liés au caractère paysan des sociétés. Les universitaires indiens issus des subaltern studies ont montré que les nationalistes étaient peu en lien avec la masse des gens, à l'exception de Gandhi qui communiquait sur les codes populaires et de ce fait était plus suivi que d'autres. C'est le génie stratégique de Gandhi qui aurait joué, plus que des explications "religieuses" qui obscurcissent la question plus qu’elles ne l’éclairent, tant ce terme peut se confondre avec le domaine du symbolique propre aux sociétés humaines

-

Gandhi prenant l'image sur l'action de Jésus, veut bien sûr être un sauveur et impose le totalitarisme de la paix : et ce qui induit l'interdiction de l'insoumission ou l'insurrection Réel et concrète Sous couvert de vocation pacifiste, il y aurait une tendance à suppléer d'autres actions plus simples et non violente pour atteindre l'objectif fixé, en excluant de-facto ceux qui ne partagent pas les idées de désobéissance civile.

-

Ce qu'il faut dénoncer dans la vision de Gandhi, de la désobéissance civile, du pacifisme béat : il y a pourtant des cas où la désobéissance ne fonctionnerait pas, des cas où les tyrans ou des classes supérieures ne remettront pas en cause la politique, car ce n'est pas leur intérêt, leur intérêt est tout autre et c'est le leur. Il y a des cas où le système lui-même ne se laisserait pas démettre par des coups de bluff dans la communication pourtant tellement démocratique. Aucun changement de société n'a été fait sans un véritable acte : ce qui est diffèrent du "non-agir" de la désobéissance civile. Et peut-être qu'un autre changement de société est nécessaire ou sera nécessaire. Le mot français violence vient du mot latin « vis » qui désigne d’abord la force sans égard à la légitimité de son usage.

-

Est-ce que la désobéissance civile est l'acte de soumission à la propriété du capital et du libéralisme suprême ? En tout cas la désobéissance civile refuse de critiquer suffisamment la matérialité du monde et les injustices matérielles par là même qu'elle ne veut pas que l'on y agisse matériellement, on peut alors se demander si la désobéissance civile est toujours la meilleure action possible6.

-

On peut également douter que la simple désobéissance civile à elle seule soit suffisante, sans d'autres applications dans la vie (un choix d'un autre mode de vie, comme des écovillages, des âshrams…). On peut se demander si ce n'est pas un autre exutoire inavouable de l'inaction et de la non-implication des peuples dans leurs sociétés qui sont en théorie démocratique, mais qui finalement refusent d'être démocratique, les peuples y compris par leurs inactions irresponsables et leur « Soumission librement consentie » dans une Doctrine des bonnes intentions.

-

Peut-être que la désobéissance civile fonctionnerait dans le meilleur des mondes ou dans une véritable société démocratique, une société sans classe sociale, cependant nous n'en sommes pas encore là. Tant qu'il y a des classes, il y a lutte des classes. Interdire aux classes inférieures de réagir aux violences et injustices qu'elles subissent, des violences structurelles et des violences mentales et des injustices matérielles, leurs interdire d'agir ce qui est parfois leur seul recours, peut être considéré comme un crime6.

-

La résistance civile reste un simple outil de communication à prendre comme tel dans toute stratégie du peuple.

Formation :concept de désobéissance civile

De l'Antiquité à l'époque moderne

Une forme de désobéissance civile existait déjà dans le mythe d'Antigone, laquelle brave les lois de la cité pour donner à son frère une sépulture décente, et dans la Lysistrata d'Aristophane, où les femmes décident de se refuser à leurs maris tant qu'ils n'auront pas mis un terme à la guerre.

L'histoire romaine a conservé la mémoire de manifestations de femmes, en 195 avant J.-C., contre des restrictions vestimentaires, ainsi qu'en 42 avant J.-C. contre une taxe abusive, ce qui montre que déjà l'idée de résistance à une loi jugée inique était déjà présente.

De son côté, la religion chrétienne au Moyen Âge distinguait, sur la base de la théorie des deux épées formulée au Ve siècle par le pape Gélase, la sphère civile et la sphère religieuse. Se référant à la norme de l'Évangile qui veut que l'on « donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu », l'Église a ensuite formulé de manière définitive le devoir d'obéissance en se fondant sur la doctrine paulinienne selon laquelle il n'y a d'autre pouvoir que celui qui vient de Dieu. Elle établit en outre que le bras armé de Dieu est plus puissant que celui des hommes, qu'ils soient rois ou empereurs, car ils sont ce qu'ils sont par la seule grâce de Dieu. Cependant Saint-Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, ouvrira un début de brèche a l'obéissance aveugle à la loi en acceptant que l'on désobéisse à des lois injustes (plutôt définies comme des actes de violence que des lois) et pour autant que lesdites lois soient contraires au droit divin et que la désobéissance à la loi ne produise pas de maux supérieurs à son accomplissement.

Au XVIe siècle des penseurs comme Étienne de La Boétie ou les monarchomaques théorisèrent le refus d'obéir au tyran.

Henry David Thoreau, 1856

Le mouvement d'« indépendance des colonies » vis-à-vis de l'absolutisme métropolitain a été à l'origine de l'apparition de nouveaux ordres juridiques. Ces nouveaux systèmes ont été précédés d'une désobéissance de fait qui constitue la base du droit à l'autodétermination des peuples.

Ce mouvement d'indépendance a permis la théorisation de la désobéissance civile qui fut mise en place par Henry David Thoreau dans son essai «Resistance to Civil Government » publié en 1849 à la suite de son refus de payer la part de l'impôt destinée à financer la guerre contre le Mexique en vue de l'annexion du Texas, fait pour lequel Thoreau fut contraint à passer une nuit en prison. Thoreau s'opposait également à la politique esclavagiste des États du Sud, au traitement injuste infligé à la population indigène américaine. Son éditeur refit publier l'ouvrage à titre posthume avec un nouveau nom « Civil Desobedience », inspiré par la correspondance de l'auteur où figurait effectivement le mot. Son ouvrage fut traduit par désobéissance civile bien qu'il aurait été sans doute plus fidèle de traduire le terme par désobéissance civique, cependant l'usage du terme désobéissance civile est devenu courant par la suite.

Thoreau, prenait la défense des minorités, il écrivait qu'« un homme qui aurait raison contre ses concitoyens constitue déjà une majorité d'un » et, encourageant cet homme à l'action, il ajoutait qu'« une minorité n'a aucun pouvoir tant qu'elle s'accorde à la volonté de la majorité : dans ce cas, elle n'est même pas une minorité. Mais, lorsqu'elle s'oppose de toutes ses forces, on ne peut plus l'arrêter. » La désobéissance civile serait donc un outil contre la « dictature de la majorité » qui sévit en démocratie selon Tocqueville, un illustre contemporain de Thoreau.

Mohandas Gandhi, 1942

Le XXe siècle fut marqué par deux grandes figures de la désobéissance civile, Mohandas Gandhi et Martin Luther King.

Ainsi le 11 septembre 1906, Gandhi réunit 3000 personnes au Théâtre Impérial de Johannesburg et obtient, comme dans une sorte de nouveau Serment du Jeu de Paume de la Révolution française, de l'assemblée ainsi réunie, le serment de désobéissance. Cela lui vaudra en 1907 ses deux premiers séjours en prison. C'est au cours du deuxième qu'il va découvrir le traité de désobéissance civile de Henry David Thoreau. Par la suite, Gandhi développa l'idée de désobéissance civile à travers le concept de Satyagraha (littéralement la voie de la vérité), qui lui permit de mener sa lutte non violente contre l'apartheid en Afrique du Sud et de s'opposer à la politique coloniale du Royaume-Uni en Inde, puis pour l'indépendance de l'Inde. Le 17 mars 1930, Gandhi lance une « Marche du sel », vers les marais salants de Jabalpur, distants de 300 km. Le gouvernement britannique détient en effet le monopole du sel qui lui rapporte 15 millions de francs or par an, utilisés pour l'entretien des troupes coloniales. Arrivés sur place le 6 avril 1930, à 8 h 30 du matin, accompagnés de quelques milliers de sympathisants, il récolte du sel qui sera vendu aux enchères pour la somme de 425 roupies, un montant non négligeable pour l'époque. Les 50 000 marcheurs défient les autorités en récoltant du sel sur la plage, puis investissent les dépôts de sel du gouvernement colonial. Tout au long de la marche, Gandhi a diffusé une liste de règles religieuses du comportement non-violent qui sont scrupuleusement respectées. Les manifestants sont frappés ou arrêtés. Après plusieurs semaines, le gouvernement finalement cède.

Gandhi proposait les règles suivantes dans sa lutte non-violente :

-

Un résistant civil ne doit pas avoir de colère.

-

Il supportera la colère de l'opposant, ainsi que ses attaques sans répondre. Il ne se soumettra pas, par peur d'une punition, à un ordre émis par la colère.

-

Si une personne d'autorité cherche à arrêter un résistant civil, il se soumettra volontairement à l'arrestation, et il ne résistera pas à la confiscation de ses biens.

-

Si un résistant civil a sous sa responsabilité des biens appartenant à d'autres, il refusera de les remettre, même au péril de sa vie. Mais il ne répondra pas à la violence.

Après le nazisme : Nuremberg et la désobéissance obligatoire

Après la Seconde Guerre mondiale, lors du procès des anciens nazis à Nuremberg, la question : « jusqu'à quel point le principe de légalité doit prévaloir sur celui de justice ? », fut au cœur des débats. Les anciens nazis se dirent de simples exécutants obligés d'agir face à la rigueur militaire et à la sauvagerie nazie et de punir toute forme de dissidence. Cependant dans son ouvrage, « Des hommes ordinaires, le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne », Christopher Browning démontre que des hommes ordinaires, ni spécialement nazis, ni même obsessionnellement antisémites, ont agi avec un zèle meurtrier pour éradiquer les juifs de Pologne. L'historien relève un passage particulièrement intéressant : "après l'exposé de la mission qui était confiée au bataillon, à savoir l'exécution par les hommes du bataillon des femmes, enfants et vieillards juifs d'un hameau polonais comptant 1800 juifs, le commandant du bataillon écœuré par l'ordre qui lui avait été donné propose à ceux qui ne s'en sentent pas la force de ne pas participer à la mission; seulement 12 hommes sur les 500 du bataillon refusèrent d'accomplir la mission." Browning met au cœur de ces comportements criminels certains facteurs mis également en évidence par Milgram : le conformisme de groupe, la force du lien social, la division et l'organisation du « travail » et surtout la lente déshumanisation des juifs.

Par la suite, à Nuremberg, les juges ne se sont pas bornés à reconnaître le droit de la personne à désobéir aux normes iniques, ils ont aussi condamné ceux qui avaient obéi à ces normes, transformant ainsi le droit de désobéir à un ordre illégal ou inique en un devoir dont l'inaccomplissement mérite la punition correspondante.

Martin Luther King, 1964

La désobéissance civile fut par la suite adoptée par Martin Luther King, le leader du mouvement pour les droits civiques des noirs aux États-Unis. Il fut le meneur du boycott des bus de Montgomery (Alabama) en 1955, qui commence lorsque Rosa Parks refuse de céder sa place à une personne de couleur blanche. King est arrêté durant cette campagne, qui se termine par une décision de la Cour suprême des États-Unis déclarant illégale la ségrégation dans les autobus, restaurants, écoles, et autres lieux publics.

La désobéissance civile a aussi été utilisée par les militants pacifistes qui remettaient en cause l'esprit et les motifs de l'intervention militaire au Viêt Nam; ils organisaient notamment des sit-in qui paralysaient le centre des grandes villes.

Différents cas et formes de désobéissance civile

Les formes matérielles des actions revendiquées de désobéissance civile sont très diverses. On peut distinguer en particulier celles essentiellement passives, celles plus offensives et, parmi celles-ci, celles comportant la destruction de biens matériels[réf. nécessaire] (arrachage de plants de maïs OGM par exemple). Ces dernières obéissent à des qualifications juridiques particulières (destruction en réunion dans le cas français).

Exemples en France

Le concept de désobéissance civile gagne aujourd'hui de nouveaux partisans en France. Ainsi peut-on citer le mouvement des écrivains et auteurs contre le projet de la loi Debré : le « Manifeste des délinquants de la solidarité » écrit le 27 mai 2003, en soutien à des militants arrêtés pour avoir aidé des étrangers en situation irrégulière, a déjà été signé par plus de 12 000 personnes et 300 organisations. Ce manifeste s'oppose ainsi à l'application de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui dispose que : « Toute personne qui (...) aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier, d'un étranger en France ou dans l'espace international précité sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €. »

De même les procès médiatisés de José Bové pour des dégradations d'un magasin de fast-food en construction ou l'arrachage de plants transgéniques avec les Faucheurs volontaires ont suscité des élans importants de solidarité et une amorce de débat sur la légitimité de ce type de pratiques, passant par la destruction de biens matériels.

Récemment, des dispositifs biométriques ont été détruits à Gif-sur-Yvette (91) par un collectif anti-biométrie pour dénoncer la numérisation généralisée du contrôle social, et les volontés des industriels d'habituer les enfants dès leur plus jeune âge à la biométrie. Trois personnes sont poursuivies, elles sont en appel de jugement (trois mois avec sursis, 10 000 euros de dommages-intérêts, 1 500 euros d'amendes).

De nombreuses associations pratiquent des actions de désobéissance comme moyen ponctuel ou permanent : ainsi des associations comme Greenpeace luttent contre les transports de déchets nucléaires ; les militants s'enchaînant sur les voies ferrées, d'autres comme l'association Droit au logement occupent de façon illégale des logements vides pour alerter l'opinion et modifier la politique du gouvernement en matière de logement, le Planning familial abrite au su de tous des pratiques discrètes en contradiction avec la loi, comme la distribution d'adresses de centres IVG étrangers pour les femmes ayant dépassé le délai d'avortement légal en France... Act Up-Paris vise à alerter l'opinion. « Hormis les manifestations, qui sont déposées auprès de la préfecture de police, les actions, dans la majorité des cas, sont illégales. Pénétrer dans un ministère, dans un bureau, dans un lycée, investir un monument public sont des actions non tolérées par la loi », rappelle un membre d'Act Up.

La désobéissance civile a été utilisée à plusieurs reprises par les paysans du Larzac dans leur lutte contre l'extension du camp militaire entre 1971 et 1981.

A l'Éducation Nationale, un mouvement de professeurs qui refusent d'être inspectés ("désobéisseurs") pose la question des nouvelles formes de la désobéissance civile.

Cependant la plupart de ces associations ne veulent pas être considérées comme des désobéissants civils par peur d'être accusées lors d'un procès (ce qui serait néfaste à leur image) et le risque de se voir dissoute comme une vulgaire association de malfaiteurs n'est pas négligeable. La désobéissance est donc une arme efficace mais à manier quand on est vraiment sûr de son fait, car dangereuse pour ceux qui l'utilisent et la revendiquent.

Actions au niveau mondial

Les actions de résistance pacifique du mouvement altermondialiste lors de ses « contre-sommets », ou des ateliers de formation à la désobéissance civile sont suivis par les militants de cette mouvance (afin d'apprendre des techniques illégales non-violentes et les attitudes à tenir en cas d'arrestation) démontre que la désobéissance civile est une « arme » à part entière d'une partie des altermondialistes.

Les anarchistes prônent la désobéissance civile comme moyen d'échapper à l'État, sous la forme de squats politiques, appropriations, actions...

La désobéissance civique

Une des premières utilisations du terme de désobéissance civique a lieu le 19 décembre 1996 avec la publication de l'« Appel à la désobéissance civique » de plusieurs personnalités du cinéma, en refus des lois Debré et de leurs dispositions relatives à l'immigration. Le texte contient ces mots : « Nous appelons nos concitoyens à désobéir et à ne pas se soumettre à des lois inhumaines ».

Dans le livre Pour la désobéissance civique, José Bové et Gilles Luneau préfèrent ce terme à la traduction phonétique de l'anglais "désobéissance civile". Ils définissent six critères à réunir conjointement pour caractériser ainsi un acte:

-

c'est un acte personnel et responsable : il faut connaître les risques encourus et ne pas se soustraire aux sanctions judiciaires

-

c'est un acte désintéressé : on désobéit à une loi contraire à l'intérêt général, non par profit personnel

-

c'est un acte de résistance collective : on mobilise dans l'optique d'un projet collectif plus large

-

c'est un acte non violent : on a pour but de convertir à la fois l'opinion et l'adversaire, non de provoquer une répression ou une réponse armée ; toute attaque aux biens ne peut avoir qu'une dimension symbolique

-

c'est un acte transparent : on agit à visage découvert

-

c'est un acte ultime : on désobéit après avoir épuisé les recours du dialogue et les actions légales

Jean-Marie Muller, professeur de philosophie, théoricien de la non-violence, auteur du livre De la désobéissance civile, critique l'utilisation du terme « civique ». Il réagit à un dossier de Évelyne Sire-Marin dans la revue Politis consacré au centenaire de la « désobéissance civique » (n°916), et dénonce la définition de la désobéissance civile donnée par Évelyne Sire-Marin. Selon lui, cette définition est « en totale contradiction avec toutes les actions menées depuis un siècle et ayant eu recours à cette appellation ». Civil vient du latin civilis, dans le sens opposé à criminalis. Selon Jean-Marie Muller, la désobéissance est « civile » en ce sens qu’elle n’est pas « criminelle », c’est-à-dire qu’elle respecte les principes, les règles et les exigences de la « civilité

"Dans une Démocratie la pensé unique vous conduit à la chute malgré vos qualités de dirigeant exemplaire". Cas de :

Margaret Thatcher

Une belle leçon de Démocratie universelle

Margaret Thatcher, née Margaret Hilda Roberts le 13 octobre 1925 à Grantham, est une femme d'État britannique.

Elle est la première femme à avoir dirigé le Parti conservateur, de 1975 à 1990, et également la première – et à ce jour la seule – femme Premier ministre du Royaume-Uni, de 1979 à 1990. Arrivée au pouvoir dans un pays en situation d'instabilité, Margaret Thatcher en redressa l'économie au prix de réformes radicales. Effectuant le plus long mandat (depuis le début du XIXe siècle) sans interruption, de Premier ministre au Royaume-Uni, elle est devenue « par sa personnalité autant que par ses réalisations, la plus renommée des leaders politiques britanniques depuis Winston Churchill1. »

Attachée à ses convictions chrétiennes méthodistes, conservatrices et libérales, invoquant la souveraineté britannique, la protection de l'intérêt de ses administrés et les principes de droit, elle mena une politique étrangère marquée par l'opposition à l'URSS, la promotion de l'atlantisme, la guerre des Malouines en 1982 ou la promotion d'une Europe libre-échangiste au sein de la Communauté économique européenne. Sa politique économique, fortement influencée par les idées issues du libéralisme économique, fut marquée par d'importantes privatisations, par la baisse de la pression fiscale, la maîtrise de l'inflation et du déficit et l'affaiblissement des syndicats.

Margaret Thatcher est à la fois l'une des figures politiques britanniques les plus admirées et les plus détestées. Le surnom de « Dame de Fer » que le journal soviétique L’Étoile rouge, organe de l'armée soviétique, lui décerna en janvier 1976 dans le but de stigmatiser son anticommunisme, symbolisa sa fermeté face aux grévistes de la faim de l'IRA provisoire en 1981 ou aux mineurs grévistes en 1984-1985. Elle reste associée à la « révolution conservatrice » des années 1980. En effet, l'influence de son passage au gouvernement du Royaume-Uni est souvent qualifiée de « révolution » sur les plans politique, idéologique, et économique

Jeunesse et études

Margaret Thatcher naît le 13 octobre 1925 à Grantham, en Angleterre. Elle est issue des classes moyennes voire d'un milieu modeste. Elle est la fille d'Alfred Roberts (en) (1892 – 1970) et de Beatrice Roberts, née Stephenson (1888 – 1960). Sa mère était couturière. Membre du Parti conservateur local, son père était à l'origine un petit épicier de quartier qui va connaître une ascension sociale grâce au travail et à l'épargneau point de devenir brièvement maire de Grantham en 1945-1946, perdant son poste de conseiller municipal lorsque le Parti travailliste remporte pour la première fois les élections municipales en 1950. Sa sœur aînée, Muriel, est née en 1921 dans l'appartement au-dessus de la boutique familiale

Margaret Thatcher va pendant sa jeunesse aider à faire fonctionner l'épicerie, donnant naissance à des intuitions favorables au libre-échange et au marché Elle suit une éducation rigoureuse et très imprégnée par le méthodisme, pour lequel son père prononce des sermons. La foi de Margaret Thatcher deviendra un des fondements du thatchérisme : sa morale religieuse préconise aux hommes de « travailler dur », afin d'élever leur position sociale par l'épargne et le mérite, dénotant un lien évident avec L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber13. Elle découvre très jeune la politique à travers l'engagement de son père Elle étudie jusqu'au lycée dans la ville, rejoignant la Kesteven and Grantham Girls' School avec une bourse. Elle passe la première partie de la Seconde Guerre mondiale à Grantham, qui est bombardée En 1943, elle est admise au Somerville College de l'Université d'Oxford, pour un cursus de chimie. Elle est alors la première de sa famille à entrer à Oxbridge, qu'elle finance grâce à des bourses Elle étudie la cristallographie sous la tutelle de Dorothy C. Hodgkin (prix Nobel de chimie en 1964) et effectue des recherches sur la gramicidine B, un antibiotique polypeptidique. Elle sort de l'université avec une licence de chimie. Elle rejoint dès son arrivée l'Oxford University Conservative Association (OUCA), l'association des étudiants conservateurs d'Oxford et, en octobre 1946, elle en devient la présidente, étant la troisième femme à accéder à ce poste .Son origine sociale et son engagement politique en font une personnalité atypique, la plupart des étudiants étant progressistes et de milieu social élevé Alors qu'elle a une aventure avec un étudiant d'un milieu aristocratique, elle est humiliée par la famille de celui-ci pour son rang social inférieur. Malgré le snobisme ambiant, elle parvient à faire passer le nombre de membres de l'OUCA de 400 à son arrivée à plus de 1 000 durant sa présidence. Dans le même temps, elle participe pour la première fois au congrès national du Parti conservateur britannique à Blackpool.

De 1947 à 1951, elle travaille dans le secteur de la recherche en chimie, dans l'industrie des plastiques, chez BX Plastics. En 1949, désignée candidate conservatrice dans la circonscription de Dartford, elle déménage de Colchester et rejoint J. Lyons and Co

Débuts en politique

Aux élections de 1950, elle tente de se faire élire députée dans le bastion travailliste de Dartford, que le parti lui a assigné, mais elle échoue, réduisant néanmoins de 6 000 voix l'avance travailliste. À 24 ans, elle est la plus jeune femme candidate du pays Il est à l'époque rare qu'une femme fasse de la politique, ce qui est d'ailleurs généralement mal vu. L'année suivante, elle se représente et prend 1 000 voix supplémentaires à son concurrent travailliste. Ses discours reflètent déjà les idées qui guideront sa politique future, comme ce discours tenu à Dartford: « Notre politique n'est pas fondée sur la jalousie ou sur la haine, mais sur la liberté individuelle de l'homme ou de la femme. Nous ne voulons pas interdire le succès et la réussite, nous voulons encourager le dynamisme et l'initiative. En 1940, ce n'est pas l'appel à la nationalisation qui a poussé notre pays à combattre le totalitarisme, c'est l'appel de la liberté. »

Margaret Thatcher commence en 1950 des études juridiques, y consacrant ses soirées ou ses weekends durant trois années. Elle rencontre à cette époque Denis Thatcher (1915 – 2003), un divorcé de milieu aisé. Celui-ci recherche une relation stable et sûre, tandis qu'elle recherche un mari qui pourra subvenir à ses besoins pendant qu'elle se consacre à la politique. Ils se marient le 13 décembre 1951. Si leur mariage n'est pas passionnel, leur relation sera extrêmement forte et la mort de Denis, en 2003, l'affectera considérablement De leur union naissent des jumeaux, en 1953 : Mark et Carol, prématurés de six semaines. Ce mariage marque également une rupture : elle quitte sa ville d'origine et son milieu social, se convertit à l'anglicanisme, religion de son mari L'année suivante, elle devient barrister spécialisée en droit fiscal

Elle tente à plusieurs reprises d'obtenir l'investiture du parti dans des circonscriptions conservatrices ; en 1958, elle est choisie pour être la candidate conservatrice au Parlement dans la circonscription de Finchley (nord de Londres , qui a la caractéristique d'avoir une forte communauté israélite ce qui aura sans doute des répercussions sur sa politique étrangère future, plutôt pro-israélienne quand la tradition conservatrice était plutôt pro-arabe Le 8 octobre 1959, elle remporte l'élection avec 29 697 voix contre 13 437 à son adversaire travailliste, et entre pour la première fois à la Chambre des communes. Elle sera élue sans discontinuer aux Communes jusqu'en 1992. La première loi qu'elle propose, le 5 février 1960, vise à permettre à la presse de relater les délibérations des conseils municipaux. À l'issue de son maiden speech (premier discours donné par un nouveau membre du Parlement britannique), sa proposition de loi est adoptée par 152 voix contre 39 et son talent d'oratrice est salué, tant par ses collègues députés que par la presse, le Daily Express titrant d'elle « une nouvelle étoile est née». C'est à cette occasion qu'elle rencontre Keith Joseph, qui restera très proche d'elle et l'influencera fortement À la faveur d'un remaniement, en octobre 1961, elle devient Junior Minister (fonction semblable à celle de sous-secrétaire d'État durant la IIIe République française) auprès du ministre des Retraites et de l'Assurance sociale. À ce poste, elle découvre la lourdeur de l'administration, critique notamment le fait qu'on « paye davantage une femme quand elle est sans-emploi que quand elle travaille », soutient l'instauration de la retraite par capitalisation afin d'augmenter la retraite de base Elle considère, à titre privé, que son parti a abandonné ses valeurs et notamment la liberté d'entreprendre. Pour The Guardian, « elle paraissait capable de les mettre tous à la retraite et de faire leur job » Elle conserve ses fonctions jusqu'au départ des conservateurs du pouvoir à l'issue des élections 1964, lors desquelles elle est réélue avec 9 000 voix d'avance sur le candidat du Parti libéral.

Margaret Thatcher soutient alors Edward Heath à la tête du parti tory contre Reginald Maudling. De 1964 à 1970, elle occupe la fonction de porte-parole de son parti à la Chambre des communes37. En tant que députée, elle est l'un des seuls conservateurs à soutenir la dépénalisation de l'homosexualité masculine et la légalisation de l'avortement Parallèlement, elle prend parti contre l'abrogation de la peine de mort et contre l'assouplissement des lois sur le divorce. Lors de discours à la Chambre, elle s'oppose fortement au Parti travailliste et à sa politique fiscale, qu'elle juge être un pas en direction « non seulement du socialisme mais aussi du communisme ». Réélue à Finchley lors des élections de 1966, elle rejoint en octobre 1967 le « Cabinet fantôme » conservateur d'Edward Heath et se voit confier le ministère de l'Énergie, puis celui des Transports en 1968 et de l'Éducation nationale quelques mois plus tard, à la veille des élections de 1970

Ministre de l'Éducation et des Sciences

Lors des élections générales de 1970, elle est réélue dans sa circonscription avec une majorité de plus de 11 000 voix, tandis que les conservateurs l'emportent au niveau national. Elle est sans surprise nommée ministre de l'Éducation et des Sciences par Edward Heath le 20 juin 1970Sa politique est marquée par la volonté de protéger les « grammar schools » (sélectives et spécialisées), contre les « comprehensive schools » (généralistes) ce qu'elle ne parvient pas à faire, principalement du fait des réticences du Premier ministre, l'opinion publique étant alors majoritairement en faveur des comprehensive schools. Elle défend également l'Open University, système d'enseignement à distance que le Chancelier de l'Échiquier, Anthony Barber, voulait supprimer pour des raisons budgétaires.

Devant couper dans les dépenses de son ministère, elle décide de supprimer, en 1971, la distribution gratuite de lait pour les enfants de sept à onze an, prolongeant la politique du Labour qui l'avait supprimée pour les classes secondaires. Cette décision suscite une importante vague de protestations et lui valut le quolibet de « Thatcher Thatcher, Milk Snatcher ». En revanche, elle s'oppose à l'introduction de nouveaux frais pour l'accès aux bibliothèques. S'étant considérablement exposée politiquement sans obtenir de gain en contrepartie, elle tirera de cette expérience une leçon politique : n'aller à l'affrontement que pour les combats majeurs.Par ailleurs, Margaret Thatcher instaure la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, lance un grand programme de rénovation des écoles primaires, passablement délabrées, et augmente le nombre de crèches En ce qui concerne la recherche, Thatcher, à cette époque pro-européenne, investit des sommes substantielles dans le CERN, qui lui doit en grande partie son existence.

Après le U-Turn du Premier ministre Edward Heath, qui change radicalement de politique devant la pression de la rue, elle renonce un temps à pratiquer une politique libérale et se conduit de façon aussi dépensière qu'un ministre de l'Éducation habitue ce qui lui permet de gagner en popularité. Plus tard, elle se montrera critique envers son bilan au gouvernement

À la suite de la courte défaite des conservateurs aux élections de février 1974, lors desquelles elle est réélue avec une majorité de 6 000 voix, elle devient shadow ministre de l'Environnement (qui englobe à cette époque le Logement et les Transports).

À la tête de l'opposition

Alors que de nombreux conservateurs sont favorables au principe du keynésianisme, Margaret Thatcher se rapproche de Keith Joseph et devient vice-présidente du Centre for Policy Studies, dont elle partage les analyses sur les causes de la défaite des conservateurs : tous deux estiment que le gouvernement Heath a perdu le contrôle de la politique monétaire et s'est discrédité par ses revirements permanents (« U-turns »). Peu à peu, un nombre croissant de conservateurs perçoit que la politique menée a conduit le pays au déclin relatif puis absolu, et recherche une alternative à Edward Heath De nouvelles élections générales ont lieu en octobre 1974. Margaret Thatcher est au centre de la campagne, principalement du fait de la proposition que Heath lui a demandé de défendre : l'abolition des rates, les impôts locaux Le 10 octobre 1974, elle est réélue avec une majorité assez étroite (3 000 voix) dans sa circonscription. Au niveau national, le Parti travailliste remporte la majorité des sièges et Harold Wilson devient Premier ministre.

Edward Heath remet son poste de leader du Parti conservateur en jeu. Initialement candidat, Keith Joseph se retire à la suite d'une « gaffe » dans un discours Margaret Thatcher décide alors de se présenter. Le 4 février 1975, après avoir méthodiquement mené campagne auprès des députés, elle obtient 130 voix et devance à la surprise générale Heath (119 voix), qui annonce aussitôt son retrait .Le Daily Mail écrit que « le mot “sensationnel” est à peine adéquat pour décrire l'onde de choc qui secoua Westminster après l'annonce des résultats » Au second tour, elle recueille 146 voix contre 79 à William Whitelaw. Elle prend la tête du parti le 11 février 1975 À la tête du parti tory, elle adopte une attitude anticommuniste, en particulier lors de discours comme celui de Kensington, le 19 janvier 1976, dans lequel elle accuse les Soviétiques d'aspirer à la domination du monde et de sacrifier le bien-être de leur population à cette fin. Cela lui valut le surnom de « Dame de Fer de l'Occident », donné par le journal du ministère de la Défense soviétique, L'Étoile rouge et popularisé par Radio Moscou ; ce surnom lui restera dès lors attaché. Pour se forger une stature internationale, elle se rend dans trente-trois pays et rencontre de nombreux dirigeants, parmi lesquels Gerald Ford, Jimmy Carter, Valéry Giscard d'Estaing, Anouar el-Sadate, Mohammad Reza Pahlavi, Indira Gandhi, Golda Meir59. En 1978, avec la plupart des chefs de partis conservateurs européens, elle participe à la création de l'Union démocrate européenne

Sur le plan intérieur, critiquée par plusieurs figures conservatrices, Margaret Thatcher fait appel aux services d'une compagnie, Saatchi and Saatchi, pour gérer sa campagne, comme cela se fait déjà aux États-Unis, mais pas encore en Europe. Des affiches sont imprimées, représentant une file de chômeurs attendant de la nourriture, illustrées du slogan Labour Isn't Working (« Le travaillisme, ça ne marche pas ». La presse reprend et diffuse ces affiches, qui n'avaient été imprimées qu'à une trentaine d'exemplaires, offrant à la campagne de Margaret Thatcher un large et nouvel échoLes difficultés rencontrées par le gouvernement travailliste, obligé de demander trois prêts au FMI comme n'importe quel pays sous-développé, relancent les conservateurs, qui attaquent le bilan du gouvernement sur le chômage ou la sur régulation. En outre, l'hiver du mécontentement de 1978-1979, lors duquel des grèves massives paralysent le pays, a des conséquences désastreuses pour l'économie et la population (mise au chômage technique de plus d'un million de personnes, fermetures d'écoles, de crèches, absence de soins pour les malades, coupures régulières d'électricité, etc.). Margaret Thatcher en profite pour dénoncer le « pouvoir immense des syndicats » et propose, « dans l'intérêt national », son soutien au gouvernement en contrepartie de mesures visant à réduire leur influence mais le gouvernement refuse. Le 31 janvier 1979, Margaret Thatcher déclare:

« Quelques syndicats défient le peuple britannique. Ils défient les malades, ils défient les vieux, ils défient les enfants. Je suis prête à me battre contre ceux qui défient les lois de ce pays. […] Ce sont les tories qui doivent prendre seuls sur leurs épaules les responsabilités […] que ce gouvernement ne veut pas assumer. »

Les conservateurs sont dès lors largement en tête dans les sondages. Le 28 mars 1979, le gouvernement Callaghan est renversé par une motion de censure, ce qui provoque la tenue d'élections.

Formation intellectuelle.

La politique économique et sociale de Margaret Thatcher, le « thatchérisme », est, avec le « reaganisme », son pendant américain à la même époque, l'un des deux principaux avatars de la « révolution conservatrice » que connaît le monde à la suite de la phase de récession s'ouvrant avec les deux chocs pétroliers et la crise du keynésianisme. C'est dans les années 1970 que le thatchérisme prend forme, sous l'influence des penseurs et think tanks (clubs de réflexion) libéraux. Le thatchérisme se définit par trois caractéristiques fondamentales : le conservatisme politique, le libéralisme économique et le traditionalisme social Margaret Thatcher se revendique d'Edmund Burke, économiquement libéral mais politiquement conservateurMargaret Thatcher accorde une grande importance aux valeurs victoriennes du travail, de l'ordre, de l'effort et de self-help, qu'elle reçut dans son éducation et dont elle dit dans ses Mémoires qu'elles jouèrent un grand rôle dans son parcours. Dès ses années d'université, elle se familiarise avec les idées libérales, à travers la lecture de La Société ouverte et ses ennemis de Karl Popper, La Route de la servitude ou, plus tard, La Constitution de la liberté de Friedrich Hayek70. Il s'agit là d'une source d'inspiration importante de sa pensée, avec les ouvrages libéraux que lui conseillera Keith Joseph71. De façon générale, le thatchérisme puise son inspiration politique et économique dans ces théories et dans celles de l'École monétariste de Chicago, incarnée par Milton Friedman, de l'école de l'offre d'Arthur Laffer et de l'École autrichienne, connue à travers Friedrich Hayek.

Les libéraux classiques, comme Adam Smith, ont aussi eu une importante influence sur Margaret Thatcher, qui était convaincue de la justesse de la métaphore de la « main invisible ». Elle encourage de ce fait les libertés économiques individuelles, car elle les considère comme permettant le bien-être de la société tout entière.

Margaret Thatcher mettra en application ces théories en réduisant fortement les dépenses publiques et la pression fiscale, en luttant contre la forte inflation de la fin des années 1970 par des taux d'intérêt élevés et en favorisant l'ouverture économique aux capitaux étrangers, et son corollaire : la fin des subventions aux « canards boiteux » (fermeture des mines non rentables par exemple), ce qui tranche avec le volontarisme des voisins européens pour tenter de sauver l'industrie au cours des années 1980. Nigel Lawson, chancelier de l'Échiquier entre 1983 et 1990, déclare ainsi en 1980 :

« La politique économique du nouveau conservatisme repose sur deux principes : le monétarisme et le libre marché en opposition à l'intervention de l'État et à la planification centralisée »

— Nigel Lawson, Conférence du « Bow Group » en août 1980

Elle revendique également des idées antisocialistes et écrit dans ses Mémoires : « je n'ai jamais oublié que l'objectif inavoué du socialisme – municipal ou national – était d'accroître la dépendance. La pauvreté n'était pas seulement le sol nourricier du socialisme : elle en était l'effet délibérément recherchée ». Dans un discours devant le Conseil central de son parti, en mars 1990, elle déclare « Le socialisme a l'État pour credo. Il considère les êtres humains ordinaires comme le matériau brut de ses projets de changements sociaux. »

Concernant les vecteurs de transmission de ces idées, on peut souligner le rôle des think tanks libéraux britanniques comme l'Adam Smith Institute, fondé en 1977, l'Institute of Economic Affairs, fondé en 1955, ou le Centre for Policy Studies, fondé en 1974 par Keith Joseph.

Premier ministre du Royaume-Uni (1979-1990)

C'est dans un contexte marqué par une crise à la fois économique, sociale, politique et culturelle que Margaret Thatcher mène les conservateurs à la victoire le 3 mai 1979 (43,9 % des voix et 339 élus, contre 36,9 % et 269 élus aux travaillistes). Le lendemain, elle devient la première femme à diriger le gouvernement d'un pays occidental. Le nouveau Premier ministre apparaît alors relativement novice en politique, puisqu'elle dirige le Parti conservateur depuis seulement quatre années et qu'elle n'a pas occupé de poste véritablement de premier plan auparavant. Se décrivant elle-même comme « une femme de convictions», elle entend mettre en pratique un programme, appuyé sur quelques principes fondamentaux, pour enrayer le déclin du pays. Elle déclare le 10 octobre 1980 que « la dame ne fait pas demi-tour », s'affichant ainsi en opposition avec les revirements de l'ancien Premier ministre conservateur Edward Heath.

Le président américain Ronald Reagan et le Premier ministre britannique Margaret Thatcher en 1986, à Camp David.

Politique intérieure : Économie et redéfinition du rôle de l'État .Margaret Thatcher orchestre une réduction importante du rôle de l'État, accompagnée du renforcement de son autorité sur les domaines qu'il conserve, au détriment des corps intermédiaires.

Elle lance ses réformes les plus importantes aux débuts de ses mandats, lorsque sa légitimité démocratique est incontestable Lors de son premier mandat, elle commence le douloureux assainissement de l'économie et la réduction de la dépense publique, et donc du déficit et de la dette publics. Elle profite de sa triomphale réélection en 1983 (la plus forte majorité conservatrice depuis la guerre) pour lancer un programme de privatisations et réduire le pouvoir des syndicats. Enfin, lors de son troisième mandat, sa volonté de réformer les impôts locaux provoque sa chute À la fin de son deuxième mandat, elle lance un programme de privatisations, comme celles de British Airways en 1987. Ce transporteur aérien déficitaire devient l'une des meilleures et plus rentables compagnies au monde L'année suivante, British Steel est privatisée. Sous la présidence d'Ian McGregor, cette compagnie doit s'aligner sur la productivité des industries étrangères : en 1975, elle a en effet une productivité une fois et demie inférieure à la productivité allemande et deux fois et demi inférieure à la productivité américaine. À partir de 1979, elle augmente de 10 % par an Cette entreprise perdant un milliard de livres par an avant sa privatisation devient ainsi le plus gros producteur d'acier européen.

Cette réduction du rôle de l'État s'accompagne d'une diminution du nombre de corps intermédiaires : on observe la disparition de plusieurs centaines de Quangos (Quasi-Autonomous Non-Government Organisations : organismes paritaires) et plusieurs conseils de comté sont démantelés ou supprimés. À Londres, la suppression fin 1986 de la Greater London Council, dirigée par le populaire leader travailliste Ken Livingstone, est considérée comme une mesure politicienne.

Illustration de cette évolution du rôle de l'État, elle déclare dans un discours en 1975 « Un homme a le droit de travailler comme il veut, de dépenser ce qu'il gagne, de posséder sa propriété, d'avoir l'État pour serviteur et non pour maître. Ce sont là les héritages britanniques. Ils sont l'essentiel d'une économie libre et de cette liberté dépendent toutes les autres. » Concernant sa politique fiscale, elle diminue les impôts sur le revenu (la dernière tranche de l'impôt sur le revenu était en 1979 à un taux très important de 83 %), et augmente en échange les impôts sur la consommation (la TVA passe de 8 à 15 %. En matière de politique monétaire, Geoffrey Howe annonce la première année de son mandat la disparition progressive du contrôle étatique des taux de changeMargaret Thatcher promeut une politique économique qui sera ultérieurement appelée « capitalisme populaire » elle encourage la classe moyenne à augmenter ses revenus grâce à la Bourse (le nombre de détenteurs d'actions au Royaume-Uni passe de trois millions en 1980 à onze millions en 1990) ; elle permet aussi à ceux qui le souhaitent de devenir propriétaires de leur logement, notamment en autorisant la vente des logements sociaux de l'État à ceux qui les louent

Syndicalisme

Margaret Thatcher s'occupe également de la question des syndicats, qui disposent d'une influence considérable sur l'économie britannique lors de son arrivée au pouvoir : des responsables syndicaux non élus peuvent en effet provoquer d'importants mouvements de grève paralysant le pays comme ce fut le cas à l'occasion de l'hiver du mécontentement avant l'élection de Thatcher. Cette puissance est pour une part due à leur influence au sein même du Parti travailliste, alors nettement ancré à gauche Le conflit le plus significatif entre le nouveau pouvoir et les syndicats est la longue grève des mineurs britanniques de 1984-1985, dont Thatcher sort victorieuse Cette grève, qui dure un an sans s'étendre aux autres activités du pays ou en grève générale, avait pour enjeu direct la question de la fermeture des puits de charbon déficitaires, une perspective catégoriquement rejetée par Arthur Scargill, le chef marxiste du NUM, le syndicat national des mineurs. Les films Billy Elliot et Les Virtuoses évoquent ces grèves. Durant son passage au pouvoir, cinq lois sur les syndicats sont votées : en 1980, 1982, 1984, 1987 et 1988. Ces lois ont pour objectif premier de mettre fin au « closed shop », qui permet à un syndicat de n'autoriser que les recrutements de travailleurs syndiqués

La question irlandaise : Conflit nord-irlandais.

La situation en Ulster se dégrade au début de son mandat ; Lord Mountbatten, cousin de la reine et organisateur de l'indépendance de l'Inde, est assassiné par l'IRA le 27 août 1979 Des attentats visent Hyde Park et Regent Street en 1982, faisant 23 morts, puis Harrods en 1983, faisant 9 morts. En octobre 1984, l'explosion d'une bombe à retardement de l'IRA au Grand Hôtel de Brighton, où se tient le congrès annuel du Parti conservateur, manque de provoquer la mort de Margaret Thatcher et de plusieurs membres de son gouvernement92. Le sang-froid dont elle fait preuve au cours de cet attentat à la bombe dans le Grand Hôtel de Brighton (en) suscite le respect et l'admiration du peuple britannique93. L'attentat fait cinq morts et de nombreux blessés, dont la femme de Norman Tebbit, un des principaux ministres, qui est restée paralysée. Concernant Margaret Thatcher, sa salle de bain est détruite mais pas son bureau, où elle travaillait encore, ni sa chambre, où dormait son mari. En 1987, un attentat de l'IRA à Enniskillen fait onze morts.

En 1980, plusieurs membres de l'Armée républicaine irlandaise provisoire et de l'Irish National Liberation Army incarcérés à la prison de Maze se lancent dans une grève de la faim pour obtenir le statut de prisonniers politiques, qui avait été supprimé en 1976 par les travaillistes, mais dont certains prisonniers continuaient à bénéficier. Elle dure 53 jours, sans que les grévistes n’obtiennent rien. En 1981, une deuxième grève est organisée par Bobby Sands. Malgré la mort de 10 grévistes de la faim (dont Bobby Sands, élu entre-temps membre du Parlement) au bout de 66 jours de grève et des pétitions envoyées du monde entier, Thatcher se montre inflexible, déclarant par exemple à la Chambre des communes que Bobby Sands « a choisi de se donner la mort ; c'est un choix que son organisation ne laissait pas à beaucoup de ses victimes Le 8 décembre 1981, elle rencontre à Dublin le Premier ministre irlandais Charles James Haughey. À la suite de ces premières discussions, la coopération entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni est intensifiée, aboutissant aux accords d'Hillsborough Castle (en anglais, l'Anglo-Irish Agreement), signés le 15 novembre 1985, dans lesquels elle reconnaît la « dimension irlandaise » en échange d'avancées en matière de sécurité, qui ne verront pas le jourIls ont cependant été considérés comme un important pas en avant dans la résolution du conflit À la fureur des Unionistes, l'accord donne des garanties au gouvernement irlandais et aux pacifistes et affirme la nécessité de la règle majoritaire pour toute évolution du statut de la province. Cela ne suffit pas à mettre un terme à la violence qui continue

Questions de société

Le Royaume-Uni connait une vague croissante d'immigration après les chocs pétroliers des années 1970, notamment en provenance de ses anciennes colonies aux Caraïbes, mais aussi et surtout du Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Inde. De nouveaux types de problèmes sociaux apparaissent dans des quartiers souvent considérés comme des ghettos ethniques, particulièrement touchés par le chômage. C'est également à cette époque que le phénomène des skinheads, mouvement culturel (devenu majoritairement raciste et antisémite dans les années 1980) appelant à l'usage de la violence contre les immigrés, la gauche et l'extrême-gauche, devient relativement important au Royaume-Uni.

Média

Margaret Thatcher, bien conseillée, notamment par le très efficace directeur de presse du Number 10, Bernard Ingham, utilise une stratégie de communication efficace. Elle suit notamment des cours de maintien et d’élocution afin de perfectionner son accent Oxbridge (accent de ceux qui sont passés par les universités de Cambridge ou Oxford) et faire passer une image de fermeté et d'assurance qui assure sa crédibilité dans les médias audiovisuels. Ses rapports avec la BBC furent houleux avec notamment une polémique éclatant au grand jour en 1986 En revanche, la « Dame de fer » entretient de bonnes relations avec certains journaux, majoritairement en faveur de sa politique, tout particulièrement ceux de Rupert Murdoch Les tribunes du Guardian et de The Independent étaient en revanche largement ouvertes à ses opposants politiques.